Da tempo immemore ormai, i giornali sono in profonda crisi.

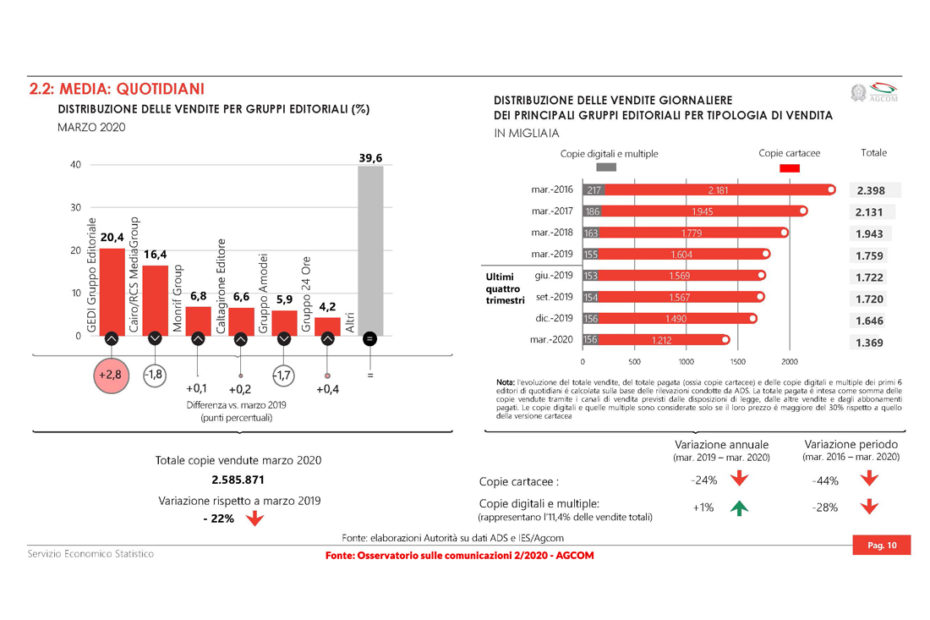

Per dare solo un’idea della dimensione attuale di questa situazione, basti pensare che in Italia, dal 2016 ad oggi, le copie cartacee dei quotidiani vendute sono diminuite di quasi 1 milione di unità (che sui 2,4 milioni del 2016 è il –44%) e, paradossalmente, anche la vendita di quelle digitali è diminuita notevolmente, passando da 217mila a poco più di 156mila (-28%).

La letteratura sulla materia è ormai enciclopedica, le analisi più o meno scientifiche, accademiche e consulenziali, che tentano di inquadrare la situazione, sono migliaia.

Eppure, nonostante questa enorme e profonda presunta conoscenza del problema, il problema, con la dinamica di un tumore metastatico, continua a crescere, a divorare e distruggere grandi porzioni di quello che potremmo immaginare come un organismo vivente malato, il “corpo dell’informazione”.

Non è semplice essere come il New York Times

Qualche giorno fa, Tony Haile, CEO prima di Chartbeat ed ora di Scroll, due aziende che si occupano di informazione e relativo marketing (quindi una voce autorevole e competente sulla materia) ha pubblicato un articolo sul Columbia Journalism Review dal pretenzioso titolo “It is possible to compete with the New York Times. Here’s how.” (“È possibile competere con il New York Times . Ecco come.”)

Per chi non lo sapesse, il The New York Times, oltre ad essere considerato una delle più autorevoli testate giornalistiche a livello globale è, probabilmente il giornale più “in salute” al momento, con i suoi 6 milioni di abbonati digitali, in corsa per girare la boa dei dieci milioni, nel giro di pochi anni. (Si ricorda, come sopra indicato, che l’insieme delle copie cartacee e digitali di tutti i quotidiani italiani superano di poco 1,5 milioni di unità).

Una grande azienda che vende un “prodotto” che tira, pensano in molti, senza però cogliere le vere ragioni di quel successo. Il NYT prima di essere un “prodotto” rappresenta un modello di interpretazione dell’attività giornalistica con precise caratteristiche di lealtà, accuratezza e trasparenza che portano il lettore in una dimensione distaccata dal rumore di fondo dei flussi informativi commerciali, restituendo alle sue informazioni il valore dell’autorevolezza, della credibilità, della fiducia.

E il modello “The New York Times” è diventato, impropriamente, il punto di riferimento delle speranze (e delle ambizioni) di editori piccoli e grandi, del globo terracqueo. Nell’articolo su CJR, Haile, ovviamente riferendosi ad una realtà nordamericana (in parte analogicamente esportabile in altri paesi occidentali), afferma che è possibile competere con il NYT, proponendo la creazione di reti tra testate locali e l’unico grande competitor del NYT, il Washington Post, da qualche anno nel portafogli delle aziende di proprietà di Jeff Bezos.

L’ìdea è che ciascuna parte, il giornalone di Bezos e le testate locali, possano trovare un accordo sulla distribuzione degli utili, vendendo dei bundle: ad esempio il giornale di Seattle + Wapo, ad un costo mensile prestabilito e le cui entrate vengano ripartite sulla base di criteri che nel post vengono dettagliatamente ipotizzati.

Questo consentirebbe alle testate locali di concentrare le proprie energie su quello che meglio sanno fare, ovvero la cronaca locale, ed associarsi nella distribuzione ad un brand nazionale importante. Senza entrare nel merito tecnico di queste sinergie, si ricorda che Washington Post possiede anche una piattaforma (Arc Publishing) che ospita già diverse testate locali nordamericane importanti tra cui Los Angeles Time ed Alaska Dispatch.

Ritorna però, a nostro avviso, il solito problema del pesce piccolo che nuota vicino al pesce grande: fino a quando sarà possibile restare di fianco alla balena bianca senza esserne divorati?

Ed in ogni caso il modello The New York Times è quello di un giornale che ha un pubblico “nazionale” potenziale molto ampio con una popolazione USA di 300 milioni di abitanti ed un “resto del mondo” a parlare lingua inglese che supera il miliardo di individui, cosa che non si verifica chiaramente per altre lingue come ad esempio, l’italiano o il tedesco.

Ma come dicevamo, restando nel limitato ambito dell’analisi commerciale, le ragioni del suo successo, più che alla disponibilità di un pubblico sono legate alla qualità del prodotto.

È colpa del business model? Del mercato?

Forse anche no.

Siamo sicuri che il criterio giusto per comprendere il fenomeno della crisi dei giornali sia quello del “mercato”? Certo i problemi generati dalla globalizzazione e dalla disponibilità delle informazioni nel mondo digitale ed in ultimo la grave crisi economica del COVID-19 non possono non essere cause / sintomi importanti della malattia.

Ma se pensassimo che la cura della malattia dipenda solo dal medico o dalla clinica, non vedremmo il problema nella sua interezza, rischieremmo di concentrarci sull’anamnesi solo di alcuni sintomi: prima di tutto c’è un malato e c’è una malattia, grave e complessa, che ha radici profonde e, nel nostro paese, in parte genetiche.

I numeri della crisi sono drammatici e sono anche il risultato di una serie di fenomeni che, nell’arco degli ultimi 25 anni, hanno caratterizzato il nostro paese. Una deriva culturale, che ci ha visto precipitare agli ultimi posti nell’Unione Europea per livelli di istruzione e di alfabetizzazione, cosa che, in misura minore, è accaduta anche in altri paesi occidentali.

Ci ritroviamo di fronte ad un mondo dell’informazione che ha perso la consapevolezza della propria “mission” ed identità.

Manca, nel nostro paese un giornalismo libero e capace di costruire narrazioni che non siano governate da interessi specifici.

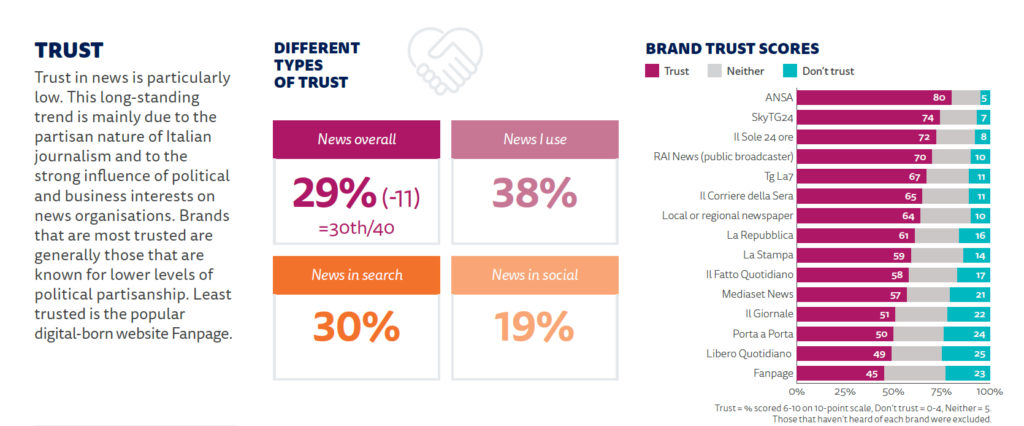

La percezione di questo problema, è evidente nella disaffezione del lettore che non ritiene più i brand giornalistici credibili, in quanto troppo legati a dinamiche di condizionamento sia esso politico che economico. Il Digital News Report 2020 del Reuters Institute di Oxford, evidenzia come la fiducia nei “News Media” continui a crollare a livello globale con meno di 4 lettori su dieci che manifestano una fiducia costante nelle informazioni che leggono.

La sovrapposizione della sfiducia all’altro problema evidenziato, quello dell’abbassamento del livello culturale del pubblico, crea un abbinamento pericoloso nel momento in cui i social media e la rete divengono territori dell’incertezza e dell’approssimazione, dove dilagano fenomeni quali le fake news, le filter bubble ed in generale i vari bias cognitivi.

In questo scenario di reale necessità di fiducia in un giornalismo attendibile, l’assenza di autorevolezza e di credibilità da parte dei media giornalistici, crea un distacco profondo tra il lettore e l’informazione. È un lutto, una mancanza, un vuoto che viene compensato con il rumore.

Tanto rumore e basta.

La questione, la malattia, ancor prima di essere il modello di business o la scelta strategica-industriale è ancora più alla base, una questione di ridefinizione della missione e dell’identità del giornalista e del giornalismo.

La dimensione dell’informazione staccata dalla sua funzione sociale, individuata come un prodotto da banco alla ricerca di consenso e di “clienti”, piuttosto che come un elemento fondante della narrazione e dell’identità collettiva, è la causa primaria di questo fallimento.

Luca De Biase, in un recente articolo sul suo blog, scrive:

“Se l’ambiente mediatico attraverso il quale ci facciamo un’idea della realtà è totalmente dominato dalla competizione per l’attrazione di attenzione, non c’è narrazione ma soltanto una ripetizione di opinioni chiuse nel cerchio terribile della ricerca immediata di consenso: opinioni che non si confrontano con la realtà ma che cercano di circoscrivere una realtà a uso e consumo di chi le esprime. Se non c’è una storia ma soltanto una continua ripetizione, allora non c’è passato e dunque non c’è futuro.”

La credibilità, la fiducia, sono i primi elementi che muovono il lettore verso l’informazione che sceglie di leggere. Tradendo questa aspettativa di base, tutto ciò che viene dopo, le analisi economiche e strategiche, appaiono inadeguate, incapaci di risolvere il problema.

Tornando ad un linguaggio commerciale, se il prodotto non interessa, perchè svalutato o inflazionato, perchè non risponde alle aspettative del mercato, perchè è difettoso ed evidentemente contraffatto, allora non potrà esserci alcuna strategia di vendita, modello di business o sinergia che possano evitare il fallimento.

La deriva italiana

Ed è su questo punto che emerge l’inadeguatezza dell’industria editoriale e della politica.

Non è difficile comprendere come un sistema normativo come quello italiano, relativo alle concentrazioni ed ai rapporti tra politica ed editoria, sebbene sia stato più volte oggetto di revisione, soprattutto in ambito radiotelevisivo, appaia oggi inappropriato ed incapace di garantire il pluralismo e l’indipendenza dell’informazione.

Sempre secondo il report del Reuters, in Italia la fiducia nelle fonti giornalistiche è particolarmente bassa e “questo perdurante trend è principalmente dovuto alla natura partigiana del giornalismo italiano ed alla forte influenza della politica e degli interessi economici sulle aziende editoriali.”

E ancor di più, l’incapacità degli attori di comprendere la necessità di compensare le inadeguatezze normative con una coscienza ed una deontologia appropriate, sono il vero cancro che sta divorando la credibilità dell’’informazione.

È questa inadeguatezza la tara genetica che si manifesta nella forma della malattia i cui sintomi sono economici ed industriali. Si è consentita una informazione degradata, testate con collegamenti evidenti a parti politiche, seppure non inquadrabili in maniera trasparente nel sistema dell’informazione di parte (i cosiddetti “organi ufficiali di partito”) o suscettibili di qualsivoglia influenza economica.

Fiducia e credibilità svendute al miglior offerente.

Questa gestione editoriale di interessi di parte, mal camuffata e molto rumorosa, ha generato nei lettori la percezione di una informazione falsa e truffaldina, sempre condizionata da specifici indirizzi e da obiettivi terzi che poco hanno a che vedere con una attività giornalistica trasparente e corretta.

Gestione agita con la convinzione, presuntuosa ed illusoria, che il lettore fosse incapace di comprendere (o anche solo di percepire) queste dinamiche e, quindi, di poterlo condizionare e manipolare a piacimento.

Se parliamo di bias cognitivi, di distorsioni e di polarizzazioni nel giornalismo, sappiamo allora dove queste hanno, in parte, tratto origine. E, se questi sono i motivi principali, alcuni dei motivi principali che hanno allontanato i lettori dalle notizie, allora bisogna iniziare a curare la malattia da questo punto.

Giornalista e imprenditore da oltre 30 anni nel settore della comunicazione e dell’ICT, sono manager dell’agenzia di comunicazione Interskills srl.

Da sempre interessato alle tematiche del giornalismo e della sua transizione al digitale, scrivo ed ho scritto su diverse testate, tra cui Wired, LaRegioneTicino, Repubblica e L’Espresso, su cui ho un blog dal titolo “Culture Digitali”.

Membro del Comitato scientifico della Fondazione Murialdi per il giornalismo, coordinatore del progetto “Osservatorio sul giornalismo digitale” dell’Ordine dei giornalisti e docente per la formazione dello stesso Ordine .

Presidente Consiglio Direttivo “Media Studies”